第一作者:王恺元

通讯作者:么艳彩

通讯单位:上海交通大学环境科学与工程学院

论文DOI:10.1002/anie.202412209

近日,上海交通大学环境科学与工程学院张礼知/么艳彩团队在德国应用化学《Angew. Chem. Int. Ed.》在线发表了题为“Superior Singlet Oxygen Electrosynthesis via Neighboring Dual Molecular Oxygen Coactivation for Selective Tetracycline Detoxification”的研究成果。该研究报道了邻近双分子氧电极表面同步电化学还原活化大幅促进单线态氧的选择性合成,助力于水体中四环素的高效降解以及选择性脱毒。论文第一作者为上海交通大学环境科学与工程学院硕士生王恺元,通讯作者为上海交通大学环境科学与工程学院么艳彩副教授,第一完成和通讯单位均为上海交通大学。

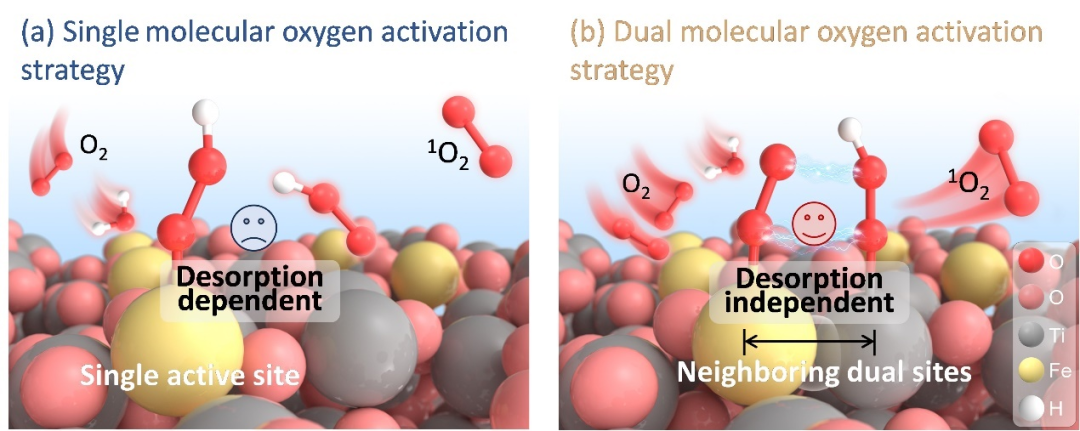

单线态氧(1O2)在有机合成、癌症治疗以及污染控制领域有着广泛应用前景。可再生能源驱动的电化学技术还原活化氧气提供了一种绿色温和、价格低廉的1O2合成策略。目前发展的分子氧电化学活化合成1O2的过程中,氧气单电子还原为吸附态超氧自由基(•O2−*/•OOH*)是关键步骤。然而,由于•O2−*/•OOH*与金属吸附位点之间空反键轨道的存在,强化了金属−氧(M−O)键的相互作用,易导致•O2−*/•OOH*被过度还原,严重阻碍了后续歧化反应合成1O2的效率。因此,规避热力学不利的•O2−*/•OOH*脱附步骤是提高1O2合成效率及选择性的关键。为了解决上述难题,团队通过精细调控金属活性位点间距,使得电极表面相邻的两个•O2−*/•OOH*能够快速耦合,促进1O2的合成。

1. 本工作将单原子Fe锚定于泡沫钛非晶氧化钛基底(TiO2-x/Ti),通过调控氧空位浓度,精细调制了Fe和Ti之间的原子距离(记为Fe1−OV−Ti,Fe1−O−Ti),为双分子氧同步活化做铺垫。

2. 原位光谱实验结合理论计算表明Fe1−OV−Ti中Fe单原子与邻近Ti原子作为双分子氧吸附活化的位点,引发了电极表面Fe−•OOH与Ti−•OO-间的歧化耦合,促进了1O2的合成,有效规避了传统单分子氧活化合成1O2过程中吸附态超氧自由基脱附难的问题。

3. Fe1−OV−Ti整体式电极展现出优异的1O2合成性能,速率达到54.5 μmol L−1min−1,选择性可达97.1%,速率远超Fe1−O−Ti的性能(27.1 μmol L−1min−1),且优于大多数H2O2、PMS以及O2活化产1O2的方法。

4. Fe1−OV−Ti活化分子氧所产生的1O2不仅能够高效降解水体中的四环素,有效降低中间产物生理毒性,而且能够适应多种水质环境,降解多种富电子有机污染物。

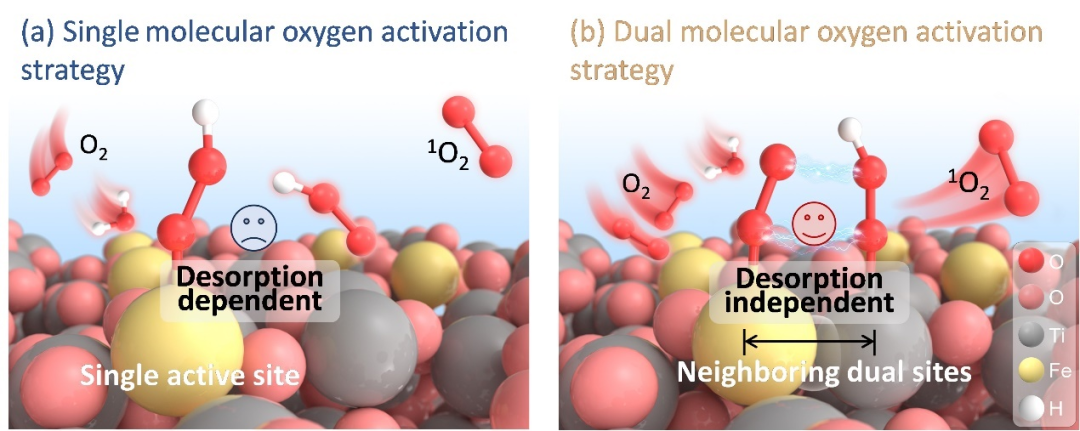

图1:(a)单分子氧活化产1O2机制。(b)双分子氧活化产1O2机制。

传统电化学还原活化氧气合成1O2的过程中包含氧气的吸附与单电子还原过程,该方法形成的•O2−*/•OOH*需要经脱附后,在液相中发生歧化反应生成1O2。然而,•O2−*/•OOH*与金属位点间的强相互作用,使得其脱附过程成为1O2合成过程的限速步骤。因此,通过调控催化位点间距,促使两个邻近•O2−*/•OOH*恰好能在电极表面直接耦合,可以有效规避热力学不利的•O2−*/•OOH*脱附步骤。

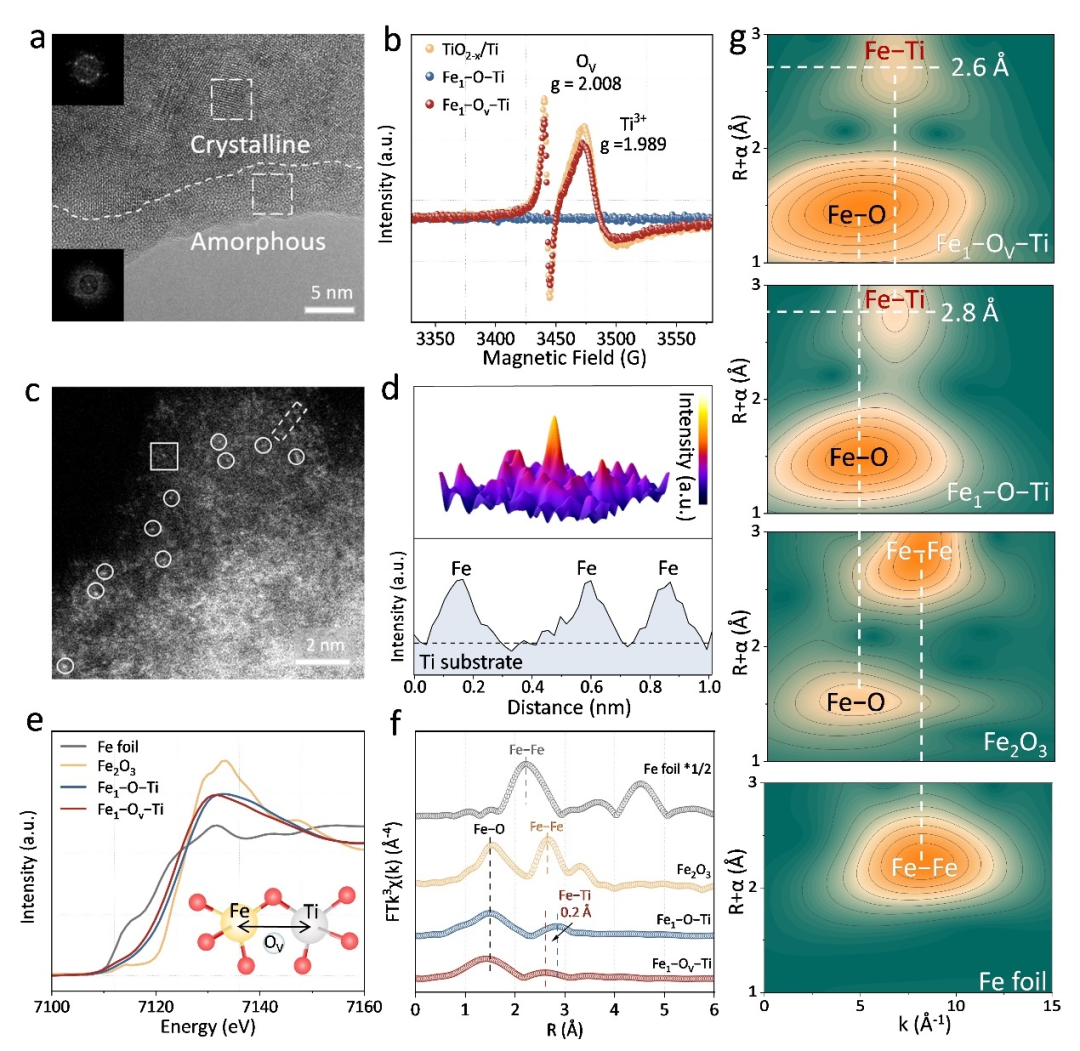

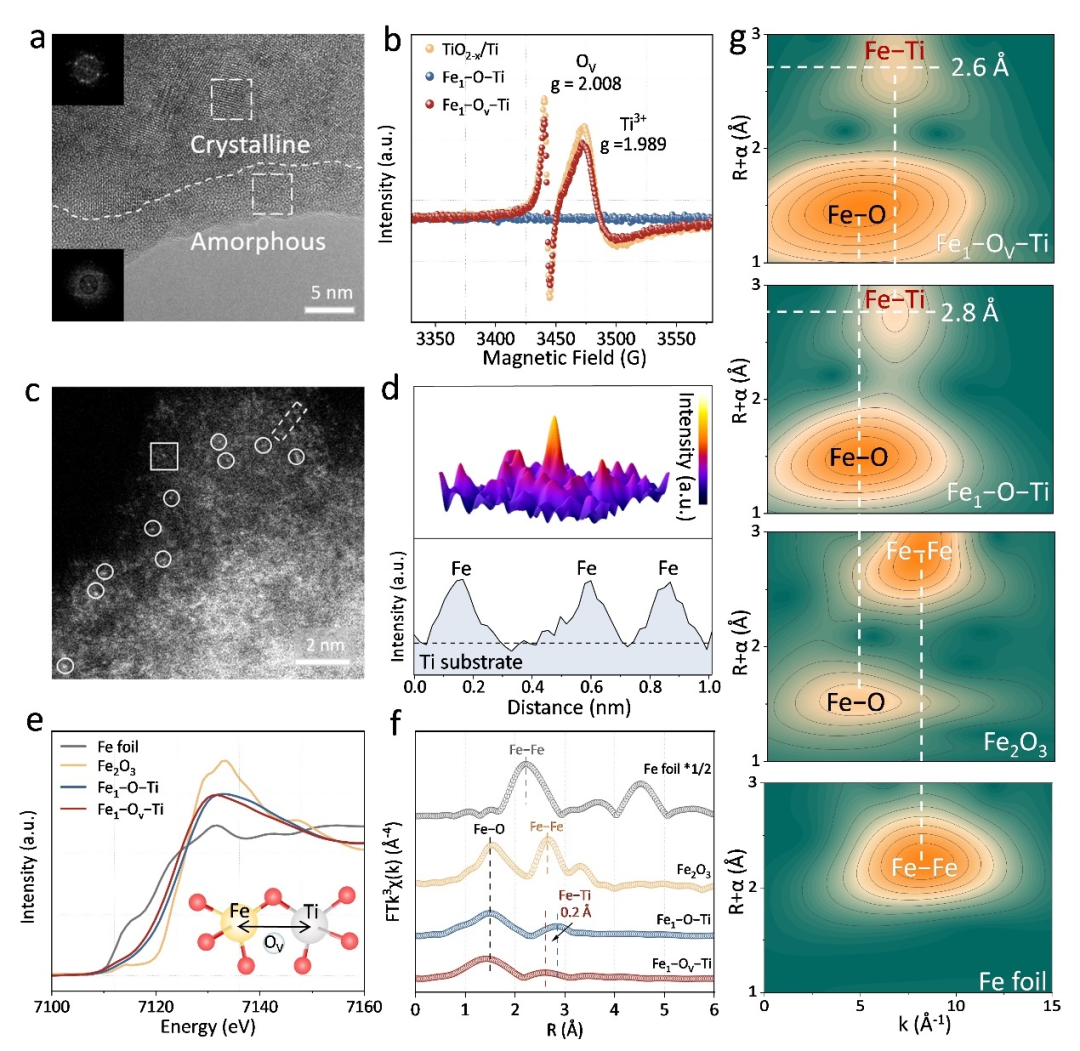

图2:(a)Fe1−OV−Ti的HRTEM 图像。(b)TiO2-x/Ti、Fe1−O−Ti、Fe1−OV−Ti的EPR谱图。(c)Fe1−OV−Ti的HADDF-STEM图像。(d)三维强度分布图和线强度分布图。(e)XANES,(f)EXAFS和(g)小波变换图像。

通过不同气氛退火(H2/Ar和Air)处理泡沫钛锚定Fe单原子,分别制备得到Fe1−OV−Ti与Fe1−O−Ti整体式电极。电子顺磁共振图谱(EPR)结合球差校正透射电镜(HAADF−STEM)和X射线吸收精细结构谱(XAFS)等结果揭示了氧空位(OVs)诱导了TiO2-x表面形成更为松散的Ti−OV−Ti结构,有利于Fe单原子嵌入到OVs之中,从而缩短了Fe−Ti原子距离;而氧化氛围填充氧空位之后导致紧密的Ti−O−Ti原子结构,使Fe单原子以凸起的形式存在于TiO2-x表面,拉长了Fe−Ti原子距离。因此,Fe1−OV−Ti具有的更短Fe−Ti原子距离为双分子共活化过程提供了结构支撑。

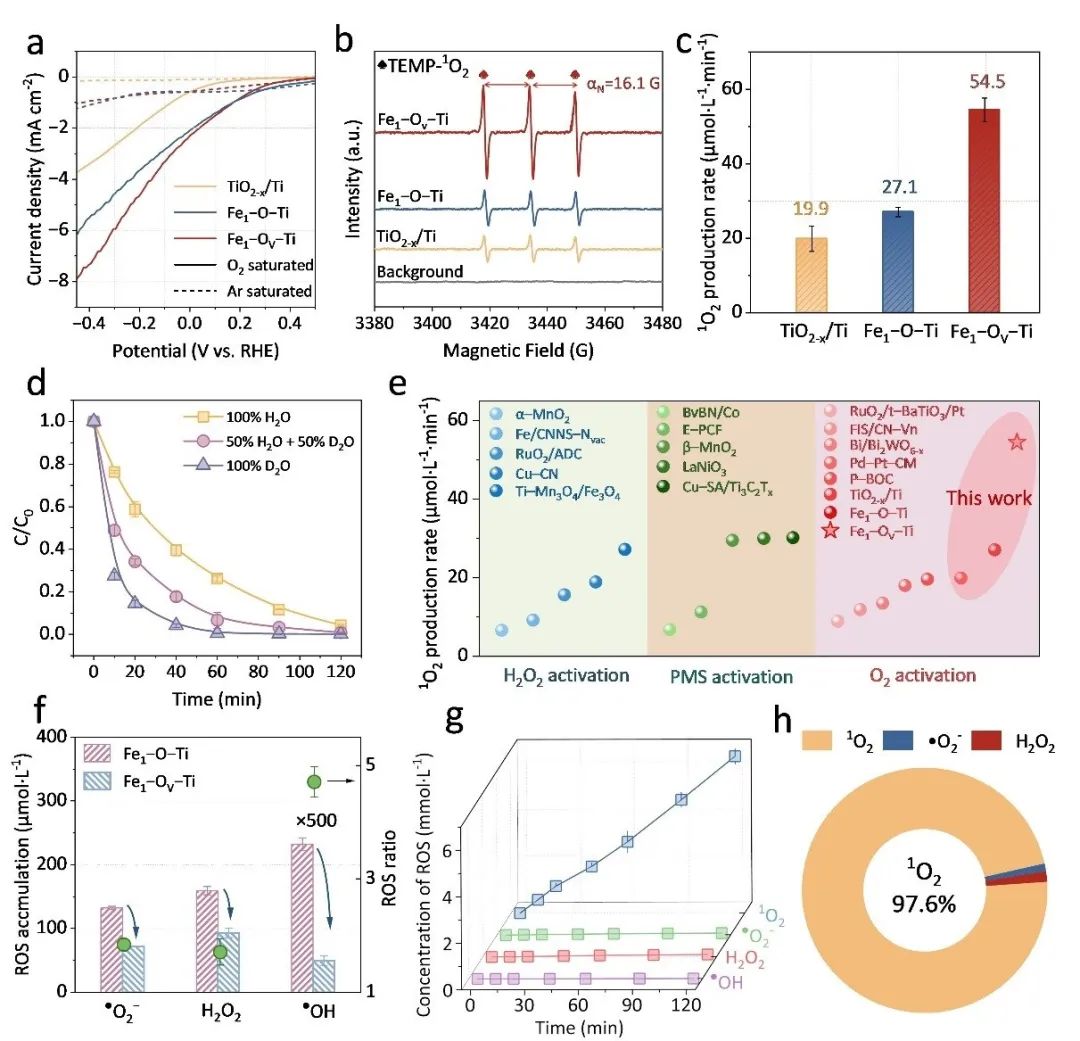

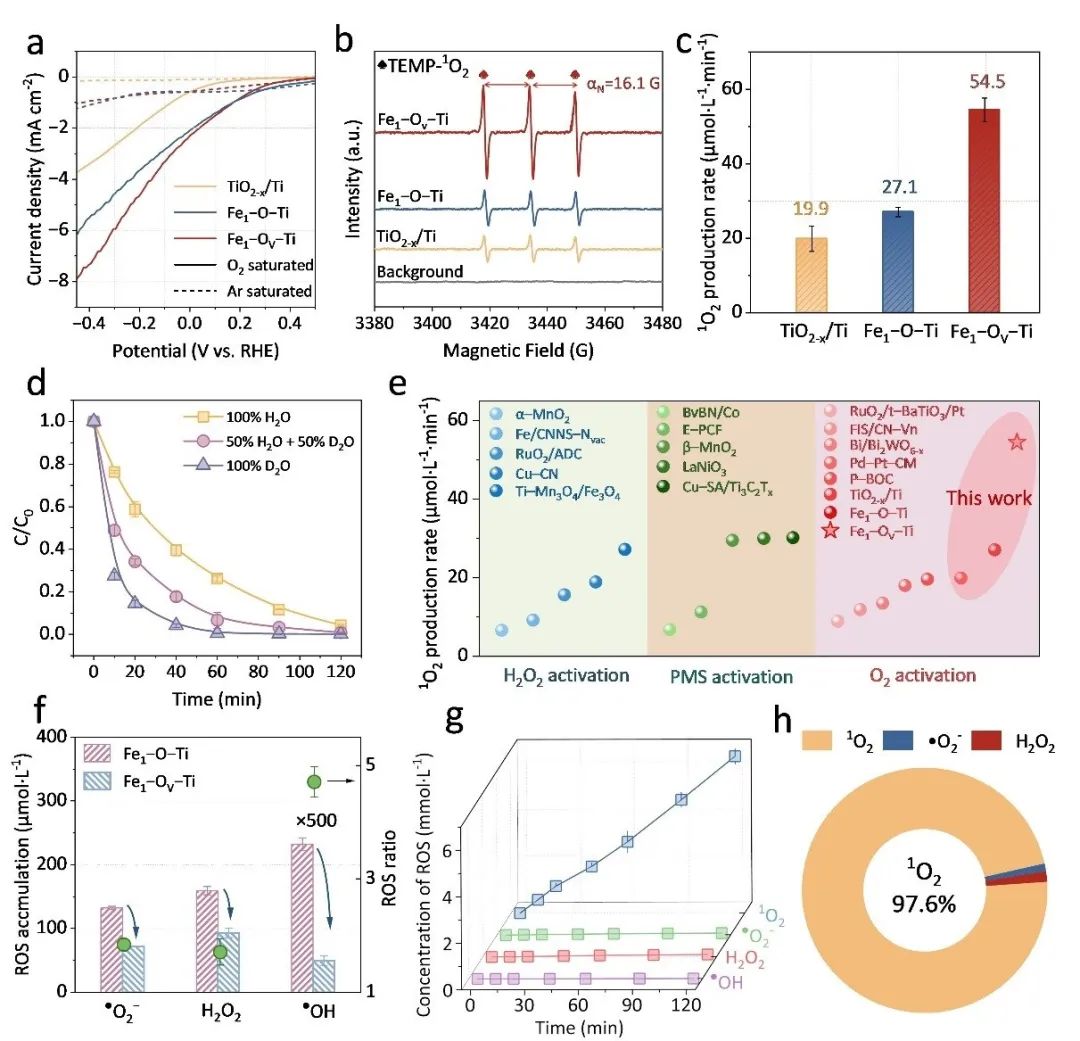

图3:(a)O2与Ar氛围下的LSV极化曲线。(b)TEMP-1O2的EPR谱图。(c)1O2生成速率。(d)1O2在D2O中的溶剂效应。(e)1O2产率的性能比较。(f)Fe1−O−Ti和Fe1−OV−Ti中的活性氧累积量与比值。(g)Fe1−OV−Ti中的活性氧浓度的定量结果,(h)各活性氧物种的选择性。

通过电化学测试、EPR及活性氧物种(ROS)定量实验表明,1O2是Fe1−OV−Ti活化氧气过程中的主要ROS产物,其产率在–0.6 V(vs. Ag/AgCl)条件下可达到 54.5 μmol L−1 min−1,选择性达到97.6%。同时,其1O2产率远超大部分文献报道的H2O2活化、PMS活化以及其他O2活化路径的报道值。

图4:(a)淬灭实验的EPR谱图。(b)O2–TPD脱附实验。(c)吸附能计算。(d-f)电化学原位拉曼谱图。(g-h)电化学原位红外谱图。(i)自由能计算。

原位光谱实验结合理论计算揭示了原子距离对电极活性的影响机制。Fe1–OV–Ti中Fe单原子与邻近配位不饱和的Ti原子作为吸附双分子氧的活性位点;而Fe1–O–Ti中则只有Fe单原子吸附单分子氧。自由能计算进一步表明,Fe1–OV–Ti在1O2合成过程中规避了热力学不利的•O2−*/•OOH*脱附过程,而是以表面Fe−•OOH与Ti−•OO-间的歧化耦合的形式直接促进了1O2的生成。

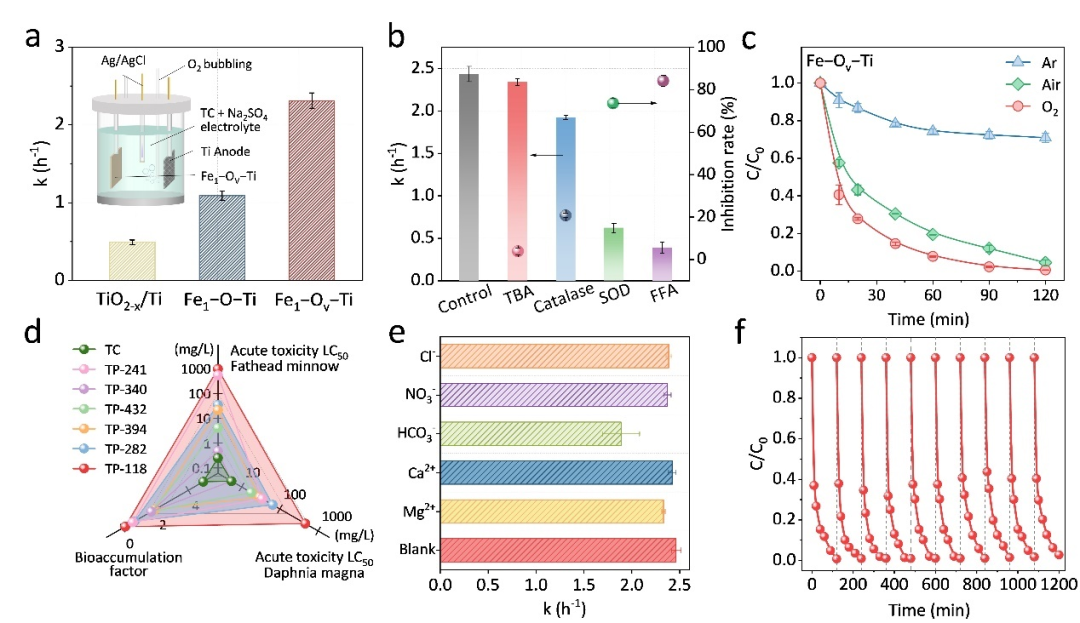

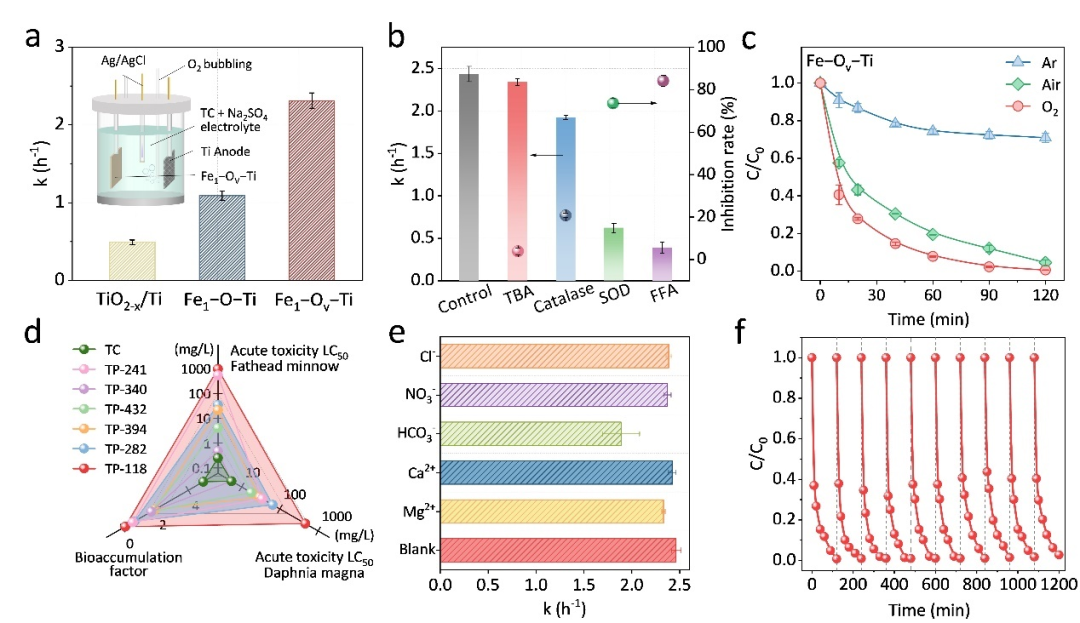

图5:(a)四环素(TC)降解动力学速率常数。(b)各淬灭剂对TC降解的抑制效应。(c)不同气氛下TC的降解曲线。(d)中间产物的毒性预测。(e)共存离子对TC降解的效应。(f)稳定性试验。

以四环素(TC)作为模型污染物,测试了Fe1–OV–Ti的电化学污染物去除性能。实验证明,Fe1–OV–Ti在反应2小时后能去除99%的TC,其降解速率远超对照样Fe1–OV–Ti及TiO2-x/Ti。通过毒性模拟分析,TC降解的中间产物毒性显著减弱。另外,共存离子等实验表明了Fe1–OV–Ti能够适应多种水体介质,并且在10轮电化学反应中保持降解率在98%以上。

本工作针对传统电化学合成1O2过程中•O2−*/•OOH*脱附困难的问题,团队在泡沫钛非晶氧化钛表面构建了具有Fe1–OV–Ti双活性位点的整体式电极。通过调节Fe–Ti原子间距离,提供了一种全新的同步活化双分子氧电合成1O2路径,可用于多种水体介质的难降解有机污染物的高效降解与脱毒,极大提高了废水可生物处理性,为电化学活化分子氧处理有机废水奠定了理论基础。

王恺元,上海交通大学2022级硕士研究生。主要从事分子氧电化学定向活化转化用于水体除污。以第一作者在Angew. Chem. Int. Ed. 发表SCI论文1篇。

么艳彩,上海交通大学环境科学与工程学院副教授、博士生导师。研究方向为单原子环境电化学,尤其关注电催化过程中水分子在钛基单原子电极表面的活化和定向转化过程及水污染控制应用。以第一/通讯作者身份在Nat. Catal.、PNAS、ES&T、Nat. Commun. (3篇)、J. Am. Chem. Soc.(2篇)、Angew. Chem. Int. Ed.(4篇)、Water Res. 等期刊发表SCI论文20余篇,研究成果被Chemical Review、Chemical Society Reviews、Technology Times、EurekAlert!等国际科学媒体广泛报道,并多次被新华社、人民日报、《人民日报(海外版)》、人民网、科学网等多家国内外主流媒体关注。撰写英文专著1部。曾获中科院“百篇优博论文”和中科院院长优秀奖。主持国家自然科学基金面上、青年项目、上海市科委面上项目、科技部重点研发计划项目子课题、博士后站前特别资助等7项省部级项目资助。现任Colloid and Surface Science编委、National Science Open、EcoEnergy、《环境科学与技术》青年编委。

张礼知,上海交通大学环境科学与工程学院特聘教授,国家杰出青年科学基金获得者,科技部中青年科技创新领军人才计划,教育部长江学者特聘教授,中组部万人计划科技创新领军人才。已获授权中国发明专利50余项,其中授权美国专利2项。在Nature Sustainability、Nature Communications、Chem、PNAS、JACS、Angew、AM、ES&T、WR等国际学术期刊发表论文400余篇,其中34篇入选ESI高被引论文,1篇入选ESI热点论文。论文已被引用49500多次,其中他引48100多次,H因子121。担任中国可再生能源学会太阳光化学专业委员会委员、英国物理学会出版社旗下期刊Sustainability Science and Technology执行编委,Applied Catalysis B Environmental and Energy、化学学报、化学进展、环境化学、环境科学等杂志编委。2008年获得湖北省自然科学二等奖(第一完成人),2011年获湖北省青年科技奖,并入选湖北省自主创新“双百计划”,2012年入选湖北省高端人才引领培养计划和湖北省高层次人才工程,2014年起连续入选Elsevier发布“化学领域中国高被引学者榜单”,2015年获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学二等奖(第一完成人),2018年起连续入选 Clarivate交叉领域全球高被引科学家榜单,2019年获湖北省自然科学一等奖(第一完成人),2023年获湖北省自然科学二等奖(第一完成人)。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/5VXS_kxi8Ss5-NAeKEP87g