上海交大Science Advances:质子传输也需要“导航”!Pd单原子“诱捕”质子,重构氢键网络攻克电化学加氢难题

期刊信息

2025年8月8日,上海交通大学么艳彩、戴洁、张礼知团队与武汉大学顾向奎团队合作在Science Advances期刊发表题为“Pd single atoms guided proton transfer along an interfacial hydrogen bond network for efficient electrochemical hydrogenation”的研究论文,上海交通大学赵芮和武汉大学王琪为论文共同第一作者,么艳彩、戴洁、顾向奎和张礼知为论文共同通讯作者。

1. “重构”:利用亲水CuOx纳米岛,它像一个“水泵”,不仅能高效地“拆解”水分子产生质子,还能通过强相互作用力“拉扯”周围的水分子,将原本混乱的三维氢键网络重塑为更利于线性传递的二维网络。

2. “引导”:引入富电子的Pdδ⁻单原子作为“质子陷阱”。这个带负电的Pd位点能通过静电引力,像磁铁一样吸引并“捕获”在氢键网络中传递的质子,并高效地将其转化为用于加氢的活性氢(H)。

这套“产质子-修通道-设靶点”的策略逻辑清晰、环环相扣,将一个复杂的界面过程拆解得明明白白。通过一系列精巧的原位表征(in situ Raman, FTIR)和AIMD模拟,作者不仅“看到”了氢键网络的结构演变和关键中间体(H₃O⁺),还从原子和分子层面“算清楚”了这条新路径的能量优势。这使得“Pd引导质子沿重构氢键网络传递”这一核心科学故事,从一个巧妙的猜想,变成了一个证据确凿的结论,为设计更高效的电催化加氢体系提供了全新的、可借鉴的思路。

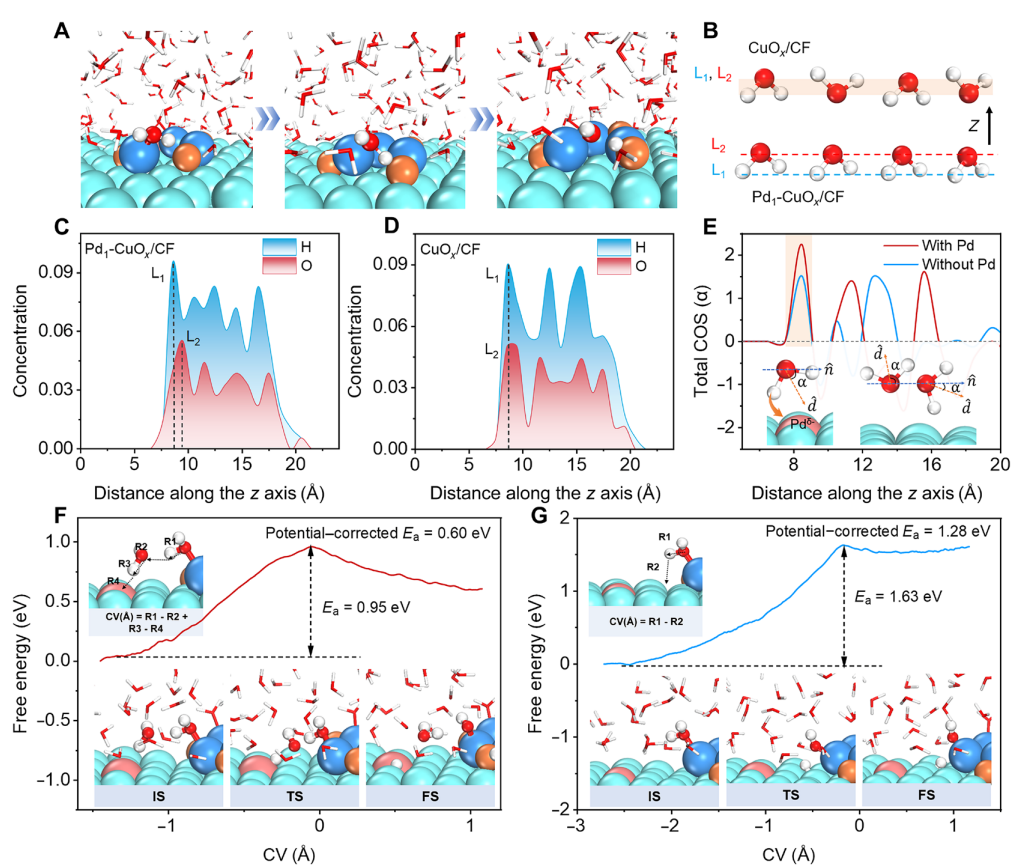

首先,模型构建高度仿真。作者没有凭空想象,而是基于实验表征(HAADF-STEM),构建了在Cu基底上同时存在CuOx岛和Pd单原子的`Pd₁-CuOx/CF`界面模型(图4A)。这保证了所有计算都聚焦于“CuOx-Pd”双功能位点间的协同作用,针对性极强。

其次,计算目的明确,层层递进,直击要害:

1. 解释“质子从哪里来”与“通道如何建”:

通过AIMD模拟(图4A),作者动态地展示了`Pd₁-CuOx/CF`表面上水分子的解离过程。亲水的CuOx位点能有效吸附并“撕开”水分子,产生质子,这与实验中的原位拉曼光谱(Cu-OH峰)完美吻合。更进一步,通过分析水分子在界面上的分布和取向(图4C和4E),计算揭示了界面水网络从三维(4-HB·H₂O)重构为二维(2-HB·H₂O)的过程。这一步是关键,它从理论上证明了实验中观察到的拉曼光谱变化(2-HB·H₂O比例上升)的物理本质,即为质子提供了线性的“高速公路”。

2. 解释“质子往哪里去”:

定位质子“陷阱”:通过Bader电荷和电荷密度差分计算(图S28),理论证实了Pd原子从Cu基底获得了电子,呈现负电性(Pdδ⁻)。这为实验XPS观察到的Pdδ⁻提供了坚实的理论依据。揭示“陷阱”如何工作:AIMD模拟(图4B、4C)清晰地显示,由于Pdδ⁻的静电吸引力,其上方的水分子被强制排布成“H-down”的有序构型。这就像给质子传输的终点设置了一个强大的“导航信标”,让质子“知道”该往哪里去。

3. 量化“怎么去最快”:

路径对比,一锤定音:作者对比了两种可能的质子传输路径:通过界面氢键网络(图4F)和通过催化剂表面(氢溢流,图4G)。计算结果显示,通过氢键网络的能垒(0.60 eV)远低于通过表面的能垒(1.28 eV)。这个巨大的能量差异,无可辩驳地证明了作者提出的“氢键网络介导的定向质子传输”是绝对的优势路径。

总而言之,这篇论文的理论计算部分不是对实验现象的苍白注解,而是一场深刻的分子层面“情景再现”。它从 “水解离与氢键网络重构” 这一界面现象出发,通过 “Pdδ⁻静电诱导的水分子有序排布” 这一关键桥梁,最终完美阐释了 “低能垒定向质子传输” 这一高效电催化加氢的核心机理。整个论证过程逻辑缜密、环环相扣,充分展现了理论计算在揭示复杂界面反应机制中的强大力量。

摘要是文章的“精华浓缩版”,咱们按照“背景-问题-方案-亮点-意义”的框架来解析:

研究背景: 电化学加氢(ECH)是一种利用水作为氢源、在温和条件下进行化学转化的绿色技术,对于不饱和碳-杂原子键的转化至关重要。存在的挑战/问题: 传统的电催化加氢过程常常受限于一个高能垒的表面氢转移过程(如氢溢流)。虽然界面氢键(HB)网络为质子转移提供了新思路,但如何解决其在三维空间中“无序、随机”穿梭的难题,实现从产氢位点到反应位点的“定向”输运,是一个巨大的挑战。

解决方案: 本文提出了一种精巧的策略。作者在泡沫铜(CF)上构建了亲水的CuOx纳米岛,并负载了富电子的Pd单原子(Pd₁-CuOx/CF)。

方案亮点(协同机制):

1. CuOx纳米岛的作用: 扮演“质子发生器”和“通道构建者”。它亲水性强,能高效解离水分子产生质子,并重构界面氢键网络,为质子传输铺设“高速公路”。

2. Pdδ⁻单原子的作用: 扮演“质子导航员与活化器”。它富电子带负电荷(Pdδ⁻),能通过静电作用重新排布水分子,吸引并“捕获”传输过来的质子,并将其还原为活性氢(H),最终用于高效的底物加氢。

本研究的创新解决之处:针对电催化加氢中“氢源利用效率低”的痛点,该研究没有停留在传统的“氢溢流”优化上,而是另辟蹊径,首次提出了通过构建“亲水产质子位点(CuOx)+ 富电子捕获位点(Pd)”协同体系,调控界面氢键网络,实现从产氢到用氢的“定向、低能垒”质子传输。

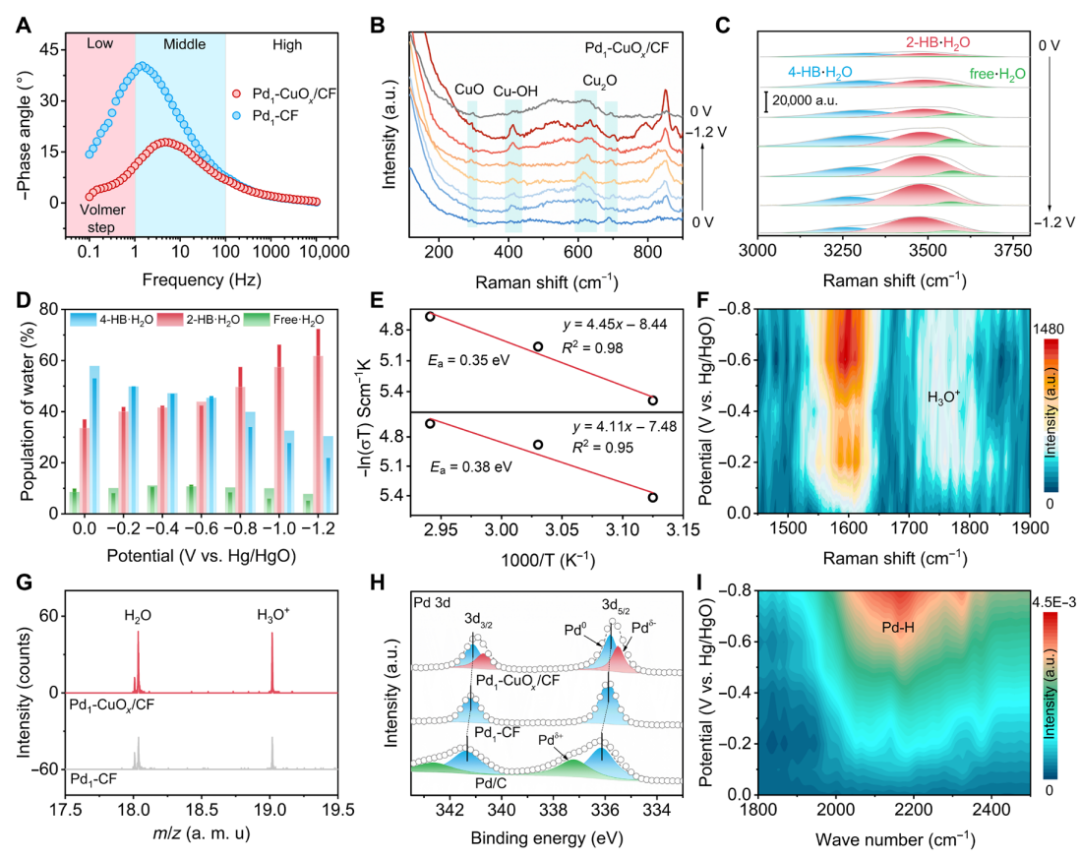

证据一(证明CuOx促进质子生成并重构氢键网络):

原位拉曼光谱(图3B): 在电催化过程中,Pd₁-CuOx/CF表面出现了Cu-OH的特征峰,而Pd₁-CF则没有。这直接证明了CuOx位点参与了水分子的解离,是质子的“源头”。

原位拉曼光谱(图3C, D): 随着电位的负移,Pd₁-CuOx/CF界面上代表二维线性氢键网络的2-HB·H₂O信号占比从35.3%急剧增加到67.3%。这表明亲水的CuOx破坏了原有的三维氢键网络,重构了有利于质子线性传输的“通道”。

证据二(证明质子沿氢键网络定向传输至Pd位点):

原位拉曼光谱 & TOF-SIMS(图3F, G): 只有在Pd₁-CuOx/CF上,才在特定电位下观测到了代表质子传输中间体的H₃O⁺信号。这说明“通道(CuOx重构的氢键网络)”和“终点(Pd)”缺一不可。

XPS光谱(图3H): Pd₁-CuOx/CF中的Pd 3d峰向低结合能方向偏移,出现了Pdδ⁻物种,证实了Pd原子是富电子的“质子陷阱”。

原位FTIR光谱(图3I): 随着电位负移,Pd₁-CuOx/CF表面出现了清晰的Pd-H伸缩振动峰,且强度不断增加。这表明被Pd捕获的质子被成功还原成了活性氢(H)。

证据三(证明定向质子传输路径的优越性): 动力学同位素效应(KIE): Pd₁-CuOx/CF的KIE值(1.64)远小于Pd₁-CF(2.32),表明CuOx的引入显著加速了质子转移这一决速步骤。

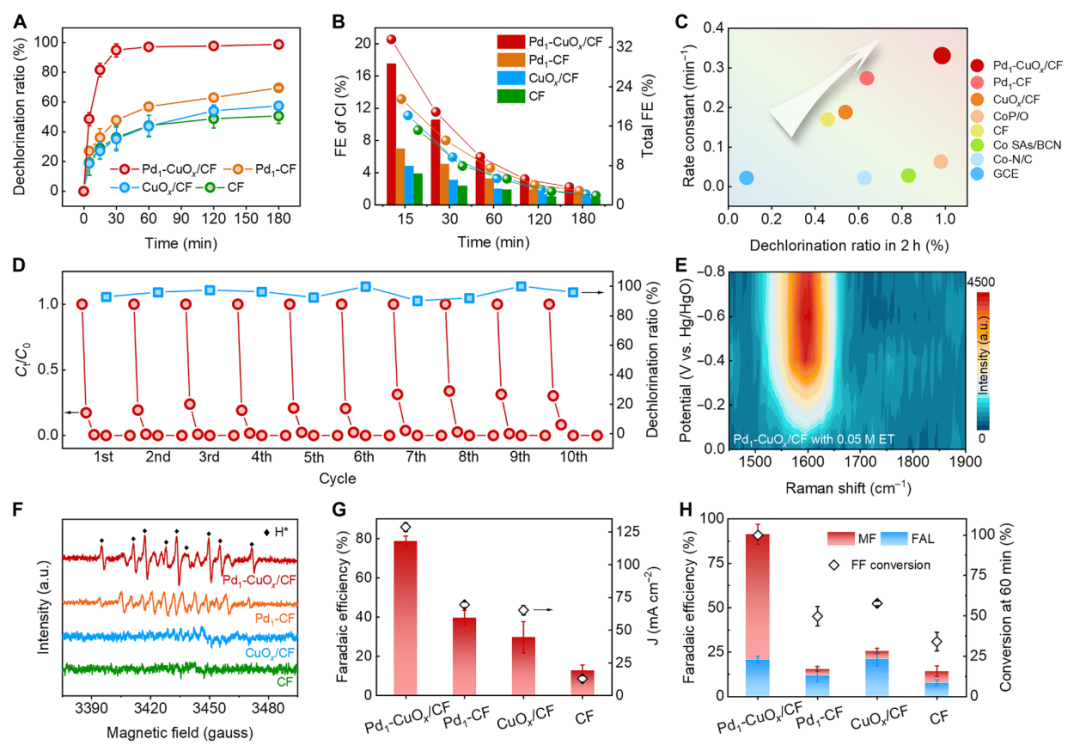

抑制实验(图5E): 加入氢键网络抑制剂(ET)后,Pd₁-CuOx/CF的催化活性大幅下降。这有力地证明了氢键网络传输路径是其高性能的关键。

催化性能(图5A, G, H): 无论是对C─Cl键(氯霉素),还是对C≡N键(乙腈)、C═O键(糠醛),Pd₁-CuOx/CF的加氢效率和选择性均远超仅有Pd或仅有CuOx的对照组,完美体现了“1+1>2”的协同效应。

前言解析

-

前言部分,是作者引导读者进入其研究领域的“路径图”:

开篇点题,强调了电化学加氢(ECH)作为一种绿色、可持续的化学转化技术的重要性。然后直指其核心痛点——传统的ECH系统依赖于“氢溢流”机制,即活性氢(H)在催化剂表面上的传递过程,这个过程存在很大的热力学和动力学障碍,限制了反应效率。话锋一转,作者引入了一个极具潜力的替代方案:利用电极/电解质界面的氢键(HB)网络进行质子穿梭。这种网络能通过“格罗特斯机制”实现几乎无障碍的质子传递。然而,现有的研究大多关注电极与溶液主体之间的质子交换,而如何在电极表面上的不同活性位点之间实现“定向”的质子传递,从而提高质子利用率和加氢效率,仍然是一个巨大的挑战。根本问题在于,界面氢键网络本质上是三维的,导致质子传递路径是随机而无序的。

作者终于亮出了自己的“法宝”!他们提出了解决上述挑战的两个关键策略:第一,将三维随机的氢键网络重构为有利于线性传递的二维网络;第二,在电极上植入强大的质子“陷阱”来捕获并活化这些被引导过来的质子。最后,作者清晰地阐述了他们的核心工作和论点:通过在泡沫铜(CF)上构建亲水性的氧化铜(CuOx)纳米岛,并负载单原子钯(Pd),成功实现了上述设想。具体来说:

1. 亲水性CuOx负责解离水分子产生质子,并重构界面氢键网络,为质子传递铺设“高速公路”。

2. 富电子的Pd单原子则充当“质子陷阱”,通过静电吸引力捕获并引导质子,随后将质子还原为活性氢(H),高效地用于底物的加氢反应。

这个设计巧妙地将质子产生、引导、捕获和活化四个步骤整合在一起,旨在解决ECH中长期存在的氢转移效率低下的难题。

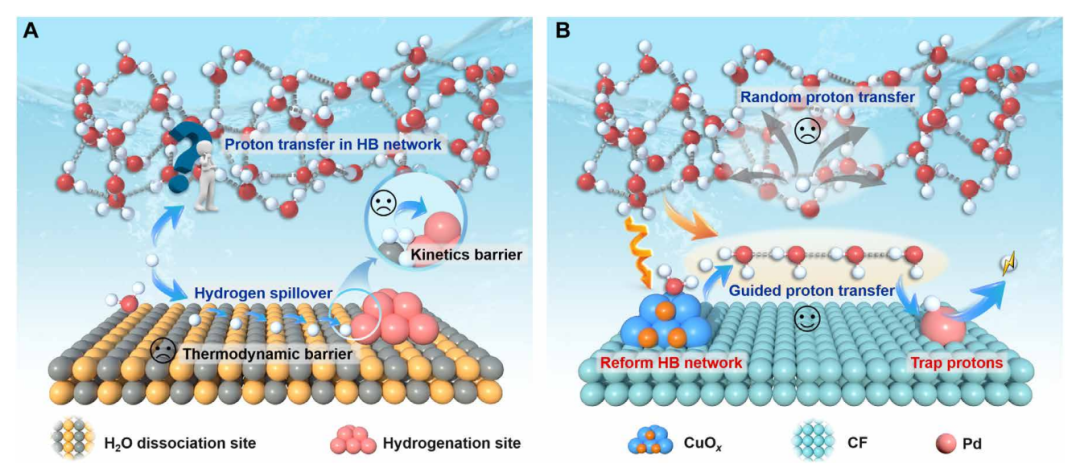

图1 氢转移路径示意图: 直观对比了两种不同的氢转移机制。

-

(A) 展示了传统的氢溢流机制和潜在的、但无序的界面氢键网络质子传递。

(B) 核心亮点,展示了本文提出的新策略:通过CuOx重构的氢键网络和Pd单原子的引导作用,实现了从随机质子传递到定向质子传递的转变。

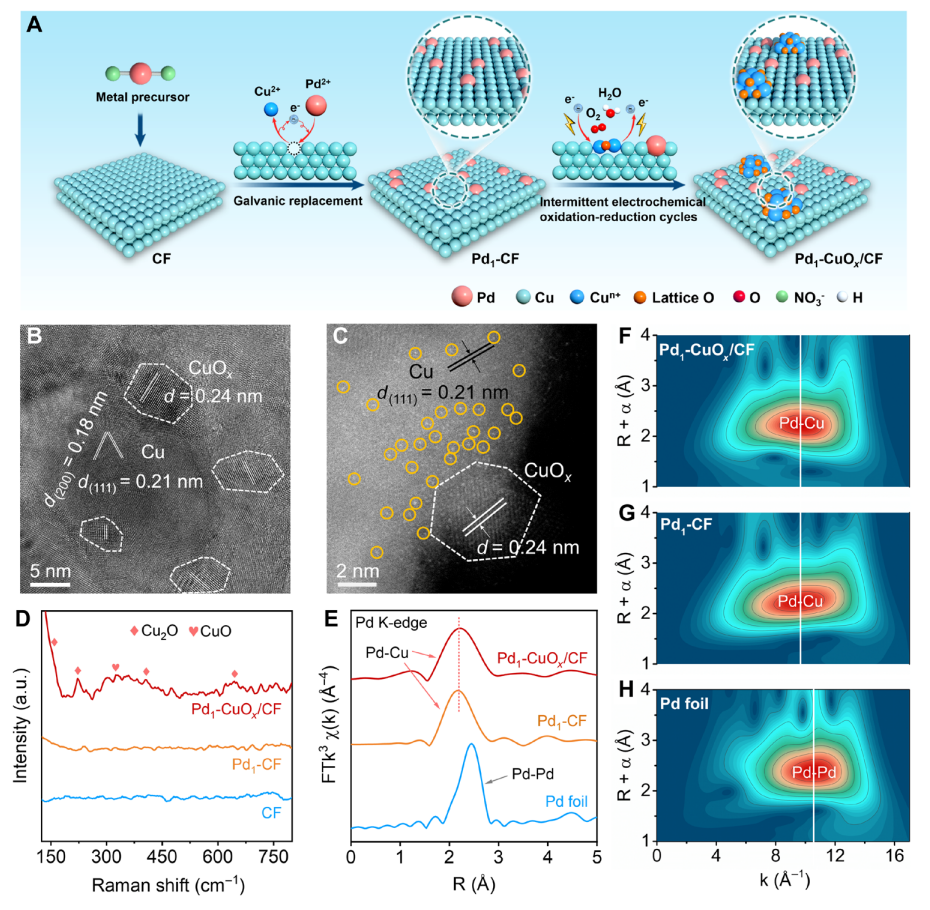

图2 材料的合成与表征: 证实了Pd1-CuOx/CF催化剂的成功制备及其精细结构。

-

(A) 描绘了合成路线:先通过电化学置换在泡沫铜上负载Pd单原子(Pd1-CF),再通过原位电化学氧化还原循环,在不覆盖Pd位点的情况下,于泡沫铜表面生成离散的亲水性CuOx纳米岛。

(B-D) 通过高分辨透射电镜(HRTEM)、拉曼光谱等手段,确认了CuOx纳米岛的成功生成。

(C, E-H) 通过球差校正扫描透射电镜(HAADF-STEM)和X射线吸收精细结构谱(XAFS),从原子尺度证明了Pd以单原子形式分散在铜基底上,并且CuOx的引入并未改变Pd的配位环境。

图3 质子转移过程的原位研究: 通过一系列原位谱学技术,揭示了定向质子传递的微观机制。

-

(A, B) 原位电化学阻抗谱(EIS)和拉曼光谱证实,CuOx的存在显著促进了水分子的解离,产生了质子,并形成了Cu-OH中间体。

(C, D) 原位拉曼光谱揭示了界面氢键网络的重构:在电场作用下,亲水性CuOx导致界面水分子从不利于传递的四配位氢键水(4-HB·H2O)结构转变为有利于线性传递的二配位氢键水(2-HB·H2O)。

(E-G) 阿伦尼乌斯图、原位拉曼和飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)均检测到了关键中间体水合氢离子(H3O+)的信号,这直接证明了质子正沿着重构的氢键网络通过格罗特斯机制进行传递。

(H, I) X射线光电子能谱(XPS)和原位傅里叶变换红外光谱(FTIR)揭示了Pd单原子的关键作用:Pd从基底获得电子呈负电性(Pdδ−),能静电吸引并捕获质子,形成Pd-H物种,为后续加氢反应提供活性氢。

图4 分子动力学模拟: 从理论计算层面验证并深化了实验观察到的现象。

-

(A, B) 模拟快照清晰地展示了亲水性CuOx促进水分子解离,以及富电子的Pdδ−诱导其周围水分子形成有序的“H-down”取向。

(C, D, E) 通过原子浓度分布和偶极取向分析,定量证明了Pd1-CuOx/CF表面存在大量有序的“H-down”水分子,这为质子向Pd位点的定向转移创造了有利条件。

(F, G) 能量势垒计算揭示了两条可能的质子传递路径:通过氢键网络传递的能垒(0.60 eV)远低于通过表面传递(氢溢流)的能垒(1.28 eV),从根本上阐明了本文提出的“定向质子传递”策略的优越性。

图5 电化学加氢性能: 展示了Pd1-CuOx/CF催化剂在多种不饱和键加氢反应中的优异性能和普适性。

-

(A, B) 在氯霉素(CAP)的C─Cl键加氢脱氯反应中,Pd1-CuOx/CF的效率(99%)和法拉第效率(17.5%)远超对比样品。

(C, D) 反应速率和循环稳定性测试表明,该催化剂性能优于文献报道的多数催化剂,且具有出色的耐久性。

(E-F) 通过同位素效应和自由基捕获实验,进一步证实了反应机制:质子传递是速率控制步骤之一,且活性氢(H)是加氢的关键物种。

(G, H) 将该策略成功拓展到C≡N键(乙腈加氢)和C═O键(糠醛加氢)的转化中,均表现出极高的活性和选择性,证明了该方法的广泛适用性。

这篇文章是一项构思精巧、论证严谨的杰出工作。它直面电化学加氢领域中“氢转移效率低下”这一核心瓶颈,创新性地提出了通过协同调控界面氢键网络和设置质子陷阱来实现定向质子传递的策略。

工作的最大亮点在于,作者通过一系列先进的原位谱学表征(特别是原位拉曼和FTIR)与分子动力学模拟的无缝结合,将一个宏观的催化性能提升现象,层层深入地解析到了原子和分子层面的微观物理化学机制。从“CuOx重构氢键网络”到“Pdδ−诱导水分子取向”,再到“H3O+介导的格罗特斯传递”,整个证据链清晰且令人信服。这不仅为高效电化学加氢催化剂的设计提供了全新的、可行的思路,更重要的是,它极大地加深了我们对电催化过程中电极/电解质界面微环境,特别是水分子结构和质子行为的理解和调控能力。可以说,这项工作为从“无序”到“有序”地驾驭界面反应过程,打开了一扇新的大门。

文献引用:

[1] R. Zhao, Q. Wang, Y. Yao, et al. Pd single atoms guided proton transfer along an interfacial hydrogen bond network for efficient electrochemical hydrogenation. Sci. Adv. 2025, 11, eadu1602.

DOI:10.1126/sciadv.adu1602

赵芮,上海交通大学环境科学与工程学院2023级博士生。以第一作者身份在Science Advances期刊发表论文一篇。

王琪,武汉大学动力与机械学院博士生,主要研究方向为催化反应机理计算模拟,电催化分子动力学模拟。以一作/共同一作身份在Science Advances, Angew, ACS Catalysis, AFM,JPCC等期刊发表论文8篇。

戴洁,香港理工大学应用物理系博士后,研究方向为复杂氧化物/单原子催化剂开发及其在能源与环境领域的应用。以第一或通讯作者(含共同)在Nature Synthesis,Nature Communications(3篇),Science Advances,Journal of the American Chemical Society,Small等国际高水平期刊上发表SCI论文多篇,合作发表论文50余篇,ESI热点论文1篇,高被引论文10篇,被引用4300余次,H因子为36。授权发明专利3项。先后获批中国博士后创新人才计划和上海市超级博士后激励计划项目资助,主持国家自然科学基金青年科学基金项目和中国博士后基金面上项目。现任Nano-Micro Letters和EcoEnergy期刊青年编委。

么艳彩,上海交通大学环境科学与工程学院副教授、博士生导师。从事水污染控制电化学研究。以第一/通讯作者身份在Nature Catalysis、Nature Synthesis、Nature Communications、Science Advances、JACS、PNAS、ES&T、WR等期刊发表SCI论文20余篇,6篇入选ESI高被引论文,部分研究成果被Technology Times、EurekAlert!、新华社、人民日报等多家国内外主流媒体专题报道。授权中国发明专利4项,并成果转化2项。撰写领域内英文专著1部。曾获上海交通大学“青年岗位能手”、ACS年会优秀研究生导师奖、中科院“百篇优博论文”、中科院院长优秀奖等。先后获得国家自然科学基金面上项目、科技部重点研发计划项目子课题等7项省部级项目资助。现任Colloid and Surface Science编委、Chinese Chemical Letters、Ecoenergy、National Science Open青年编委。

顾向奎,武汉大学动力与机械学院研究员,主要从事催化材料分子设计和催化反应机理计算模拟的研究工作,先后承担国家重点研发计划项目、国家自然科学基金区域创新发展联合基金重点项目和面上项目等科研项目。已在PNAS、Sci. Adv.、Nat. Commun.、JACS、Angew. Chem. Int. Ed.、ACS Energy Lett.等期刊发表论文60余篇,论文被引5100余次。担任天津大学学报(英语版)青年编委和Clean Energy Science and Technology编委。

张礼知,上海交通大学环境科学与工程学院特聘教授,国家杰出青年科学基金获得者,教育部长江学者特聘教授,中组部万人计划科技创新领军人才,科技部中青年科技创新领军人才。已获授权中国发明专利50余项,其中授权美国专利2项。在Nature Sustainability、Nature Synthesis、Nature Communications、Science Advances、Chem、PNAS、JACS、AM、ES&T、WR等国际学术期刊发表论文430余篇,其中38篇入选ESI高被引论文,2篇入选ESI热点论文。论文已被引用52800多次,其中他引51300多次,H因子125。担任中国可再生能源学会太阳光化学专业委员会委员、英国物理学会出版社旗下期刊Sustainability Science and Technology执行编委,化学学报、化学进展、环境化学、环境科学等杂志编委。2008年获得湖北省自然科学二等奖(第一完成人),2014年起连续入选爱思唯尔中国高被引学者榜单,2015年获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学二等奖(第一完成人),2018年起连续入选科睿唯安全球高被引科学家榜单,2019年获湖北省自然科学一等奖(第一完成人)。

张礼知教授课题组网站:https://irongroup.sjtu.edu.cn

转自https://mp.weixin.qq.com/s/8DbsJeWKW_WyiX0bNx68fQ