上海交通大学「国家杰青/长江学者」张礼知/凌灿灿JACS丨质子耦合电子转移以实现表面Feⁱᵛ=O诱导高选择性苯酚聚合!李美琪一作

有机聚合为水体净化和资源回收提供了一种可持续的替代方案,但其推广受限于传统电子转移过程的不理想选择性。

2025年8月13日,上海交通大学张礼知(国家杰青/长江学者)、凌灿灿、李美琪团队在Journal of the American Chemical Society期刊发表题为“Surface FeIV=O Induced Highly Selective Phenol Polymerization via Proton-Coupled Electron Transfer”的研究论文,李美琪为论文第一作者,凌灿灿、张礼知为论文共同通讯作者。

DOI: 10.1021/jacs.5c09972

该研究证明,纳米零价铁(nZVI)表面高价铁氧物种(≡FeIV=O)具有未占据的dz²轨道和末端氧基团,可通过质子耦合电子转移(PCET)途径高效实现苯酚转化为苯氧自由基,最终聚合产物的平均分子量为3231 g mol⁻¹,聚合选择性高达92.6%,显著优于基于电子转移的自由基/催化剂-氧化剂复合体系(低于77.0%)。这种PCET诱导的聚合反应得益于≡FeIV=O与苯酚之间形成的氢键,并通过典型对位取代酚类化合物的双重描述符模型(pKₐ和垂直电离势)揭示了其动力学规律。此外,连续流操作中对实际苯酚废水的高效处理进一步凸显了≡FeIV=O在可持续水体净化中的巨大潜力。该研究为污染物去除提供了一种前瞻性策略,并强调了≡FeIV=O在选择性有机聚合资源化中的重要意义。

与传统有机废水处理技术不同,传统技术侧重于通过过量氧化剂和能量输入破坏碳骨架以生成低分子量有机物和/或二氧化碳,聚合是一种通过将有机化合物转化为高附加值聚合物产品实现污染物同步去除与资源回收的策略,同时降低碳足迹和能耗。以苯酚氧化为例,苯酚完全降解会释放6当量CO₂并消耗28当量电子;相反,多个苯酚分子的聚合仅需1单位电子且无CO₂排放。尽管基于电子转移途径的研究已为有机聚合付出了诸多努力,但其广泛应用仍受限于低选择性。

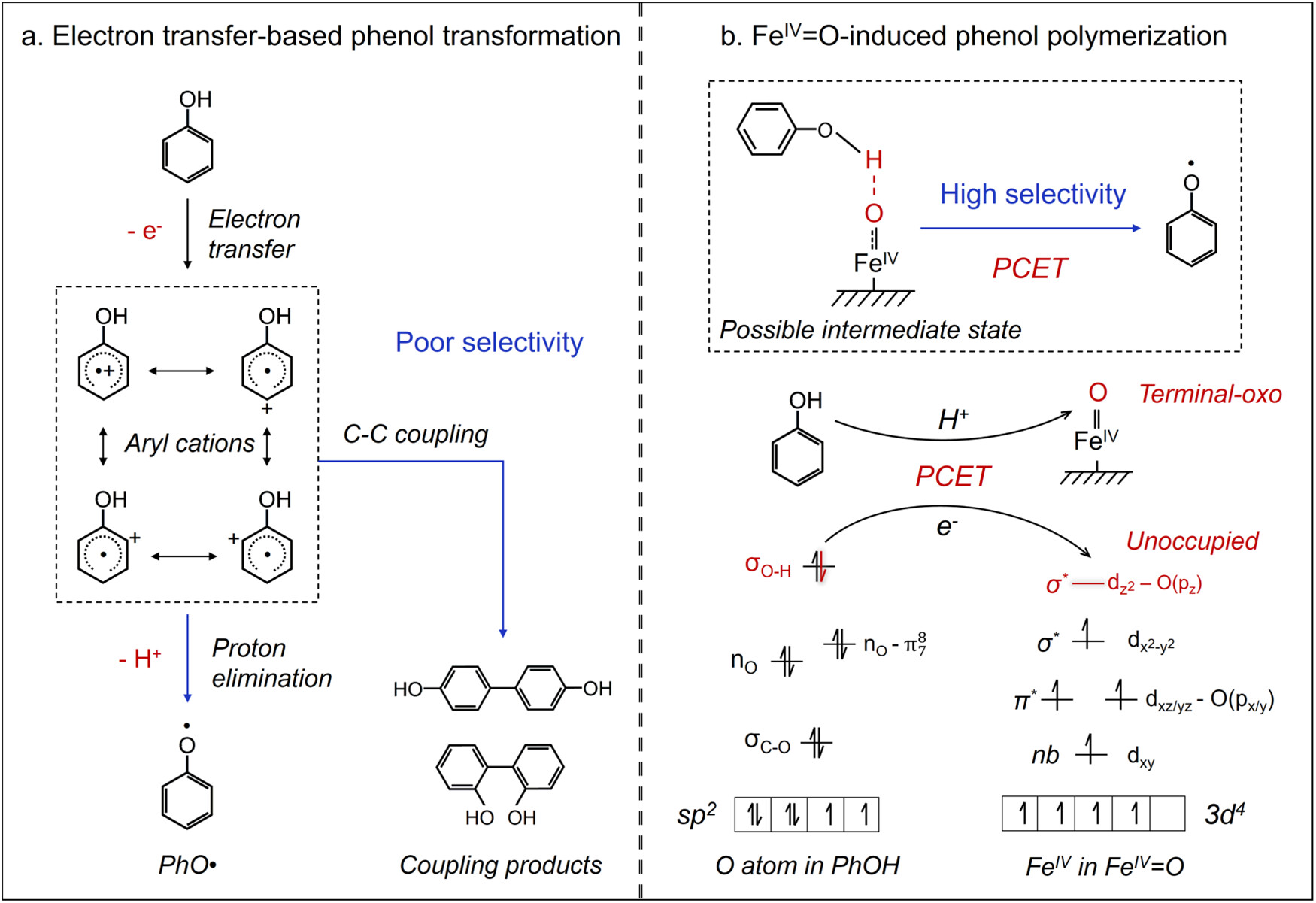

通常,聚合反应可能发生在具有杂原子取代基的芳香族化合物之间,通过衍生的杂原子中心芳香自由基实现。例如,苯酚聚合高度依赖苯氧自由基(PhO•),其通过自由基(如•OH和SO₄•-)从苯酚中夺取电子形成芳基阳离子,随后发生质子消除。然而,这些高氧化性自由基不可避免地会破坏碳骨架,从而降低聚合产率。因此,研究人员转向开发基于碳基催化剂及其负载中等高价金属物种的催化剂-氧化剂复合体系。凭借高导电性和共轭网络,碳质材料可作为电子穿梭体,调节苯酚向表面复合氧化剂的非自由基驱动电子转移,生成芳基阳离子并进一步转化为PhO•。然而,这些电子转移生成的芳基阳离子可能经历C−C偶联和交联,产生不期望的复杂产物,导致选择性较差。考虑到苯酚转化为PhO•涉及质子消除,不生成任何阳离子且有利于质子消除的质子耦合电子转移(PCET)途径更适用于苯酚的高效选择性聚合,但仍面临巨大挑战。

该研究证明,纳米零价铁表面的高价铁氧物种(≡FeIV=O)具有末端氧基团和未占据的低能反键轨道(Fe(dz²)-O(pz)),可启动质子耦合电子转移(PCET)途径高效生成苯氧自由基,从而促进酚类化合物的高选择性聚合。研究人员结合同位素标记、光谱技术和理论模拟,从分子层面阐明了氢键诱导的PCET机制对苯酚聚合的作用,并系统分析了苯酚氧化过程中的转化中间体及聚合产物。作为概念验证,实际苯酚废水的连续流处理展示了该技术在可持续水体净化中的应用潜力。

图1. ≡FeIV=O表征及PhOH氧化性能。(a)FeIV=O@nZVI的像差校正高角度环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)及元素分布图像。(b)Fe K边X射线吸收近边结构(XANES)谱,(c)Fe L边软X射线吸收结构(sXAS)谱,(d)R空间中傅里叶变换Fe扩展X射线吸收精细结构(EXAFS)谱,(e)FeIV=O@nZVI的小波变换(WT)-EXAFS图。(f)nZVI(0.5 g L⁻¹)和FeIV=O@nZVI(0.5 g L⁻¹)对PhOH(0.2 mmol L⁻¹)和总有机碳(TOC)的去除效果。初始pH 7.0,误差棒为重复测试的标准偏差(S.D.)。(g)在线质谱监测PhOH氧化过程中的CO₂。(h)≡FeIV=O介导的PhOH氧化路径示意图。

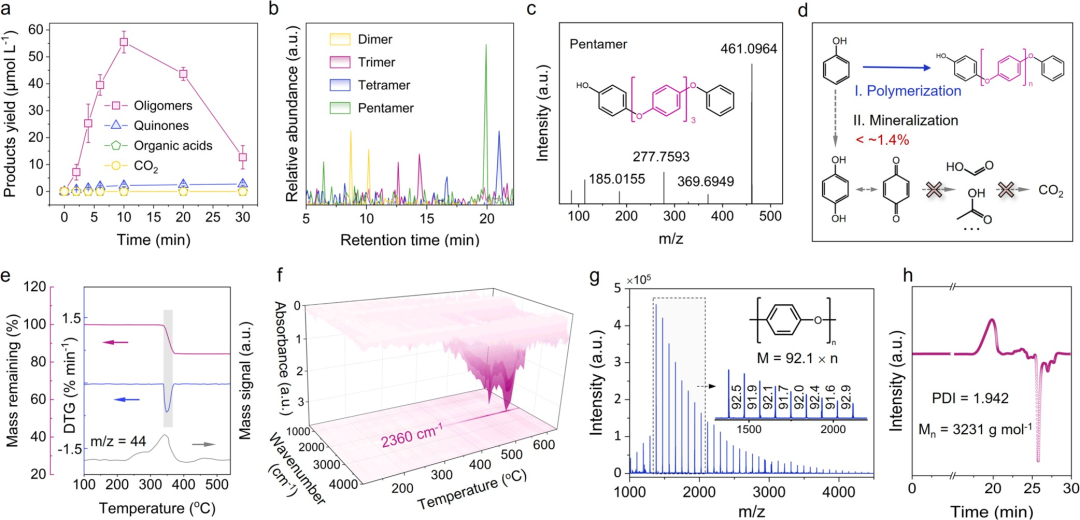

图2. FeIV=O@nZVI上PhOH转化的产物表征。(a)初始pH 7.0条件下,FeIV=O@nZVI(0.5 g L⁻¹)氧化PhOH(0.2 mmol L⁻¹)过程中低聚物、醌类、有机酸和CO₂产率的曲线图。误差棒表示重复测试的标准偏差(S.D.)。(b)FeIV=O@nZVI氧化PhOH过程中低聚物的提取离子色谱图(EIC),以及(c)对应的五聚体MS²谱图。(d)聚合和矿化路径的示意图。(e)反应后FeIV=O@nZVI的热重分析(TGA)、微分热重(DTG)和质量信号曲线,(f)TGA释放气体的傅里叶变换红外光谱(FTIR)图。(g)聚合产物的基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)谱图和(h)使用四氢呋喃(THF)洗脱的凝胶渗透色谱(GPC)图。

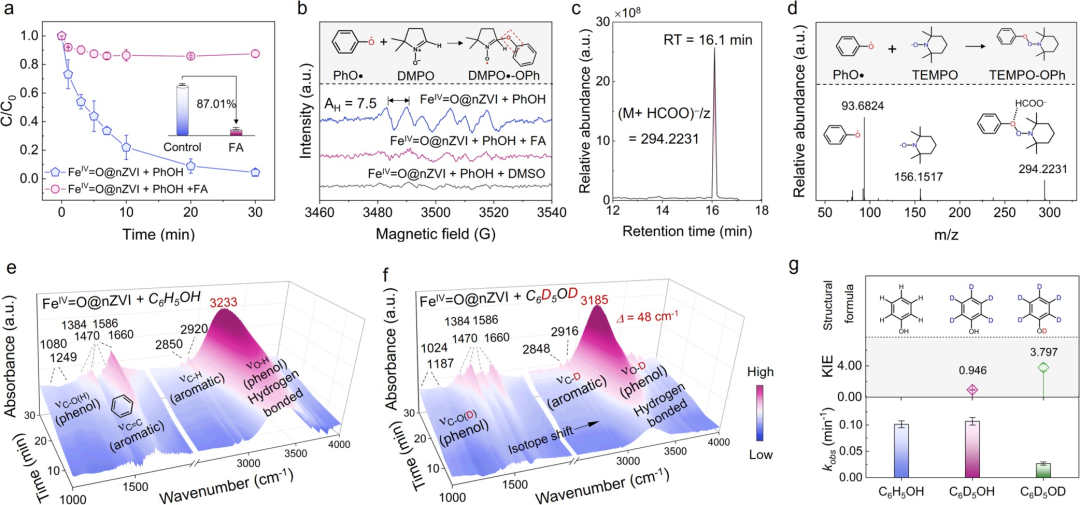

图3. FeIV=O@nZVI上PhOH的聚合路径。(a)添加阿魏酸(FA)(100 mmol L⁻¹)后,FeIV=O@nZVI(0.5 g L⁻¹)对PhOH(0.2 mmol L⁻¹)的氧化。插图为PhOH氧化效率,误差棒为重复测试的S.D.。(b)以5,5-二甲基-1-吡咯啉N-氧化物(DMPO)(100 mmol L⁻¹)为自旋捕获剂的PhO•电子顺磁共振(EPR)分析。(c)通过(2,2,6,6-四甲基哌啶-1-基)氧基(TEMPO)(100 mmol L⁻¹)偶联反应鉴定苯氧自由基的超高效液相色谱-电喷雾电离质谱(UHPLC/ESI-MS)色谱图,(d)TEMPO-•OPh的MS²谱图。(e)FeIV=O@nZVI/C₆H₅OH和(f)氘同位素标记FeIV=O@nZVI/C₆D₅OD体系的原位ATR-FTIR谱。(g)FeIV=O@nZVI(0.5 g L⁻¹)氧化PhOH(0.2 mmol L⁻¹)的H/D动力学同位素效应。误差棒为重复测试的S.D.。

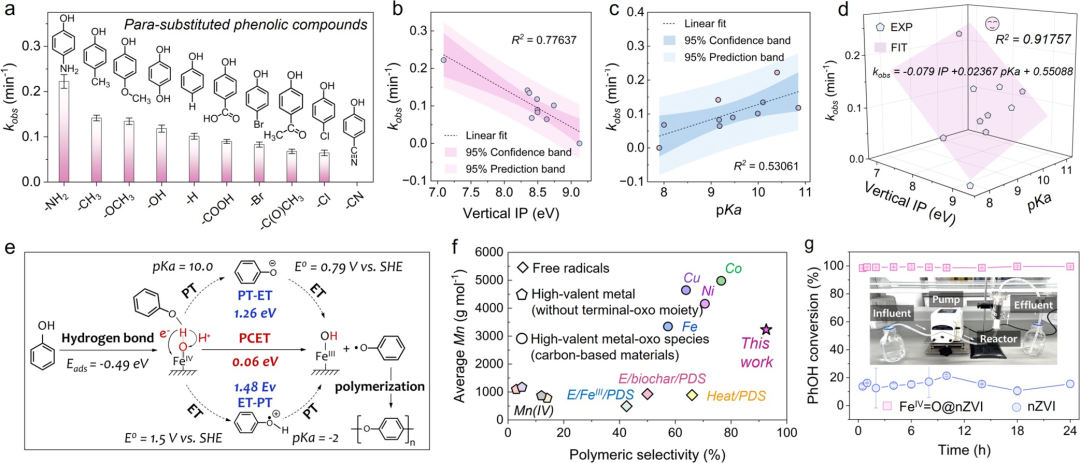

图4. PCET驱动PhOH聚合的机理研究。(a)FeIV=O@nZVI(0.5 g L⁻¹)氧化多种对位取代酚类化合物(0.2 mmol L⁻¹)的kobs值。(b)kobs与pKₐ、(c)kobs与垂直电离势(IP)的线性拟合;(d)kobs与pKₐ和垂直IP的双重相关性分析。(e)PhOH氧化过程中质子耦合电子转移(PCET)路径的自由能变化示意图。(f)不同体系中苯酚聚合性能的比较。(g)nZVI和FeIV=O@nZVI对实际苯酚废水的处理效果(初始苯酚浓度:76.4 mg L⁻¹)。

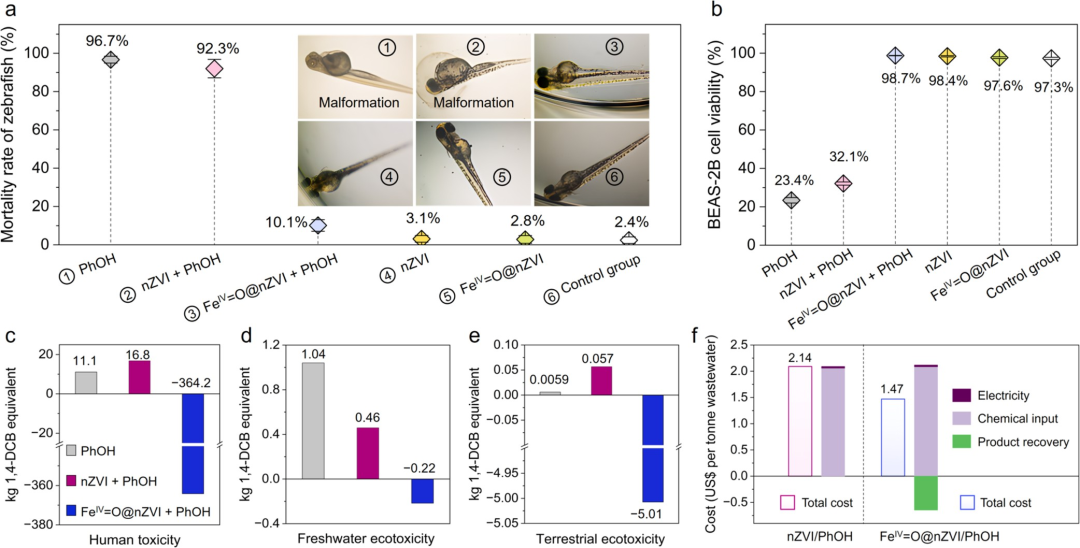

图5. 生物毒性普适性与技术经济分析。(a)斑马鱼在72 h培养时间内的死亡率。插图显示斑马鱼胚胎的发育形态。(b)不同条件下人支气管上皮细胞(BEAS-2B)在48 h培养时间内的细胞活力。(c)人类毒性,(d)淡水生态毒性和(e)陆地生态毒性的苯酚转化过程环境影响比较。(f)nZVI和FeIV=O@nZVI处理每吨苯酚废水的技术经济成本分析。

总之,该研究证明,具有未占据低能dz²轨道和末端氧基团的≡FeIV=O可突破选择性聚合的瓶颈,实现同步水体净化与苯酚回收。综合光谱表征和理论计算表明,苯酚聚合通过热力学有利的PCET途径高效生成PhO•自由基,聚合选择性高达92.6%,优于传统电子转移驱动体系。基于氘同位素标记实验,研究人员证实PCET诱导的聚合反应得益于≡FeIV=O与苯酚之间以≡FeIV=O•••H-O-Ph形式形成的氢键相互作用。通过连续流操作验证,该研究进一步展示了≡FeIV=O在可持续水体净化中的实际应用潜力。

转自https://mp.weixin.qq.com/s/Fe0nJsusUHKznT0k9HAz4A