张礼知、艾智慧团队ES&T:电化学策略同时实现络合态重金属处理与金属回收资源化 转自Environmental Advances

第一作者:李美琪博士研究生(华中师范大学)

通讯作者:艾智慧教授(华中师范大学)、张礼知教授(华中师范大学、上海交通大学)

论文DOI: 10.1021/acs.est.2c02363

近日,张礼知教授与艾智慧教授团队在Environmental Science & Technology上发表了题为“An Electrochemical Strategy for Simultaneous Heavy Metal Complexes Wastewater Treatment and Resource Recovery”的研究论文(DOI: 10.1021/acs.est.2c02363)。该文以四聚磷酸钠为电解质构建中性电芬顿体系,旨在同时实现废水中络合态重金属高效破络与金属资源回收。研究采用Cu(II)-EDTA作为模型络合态重金属污染物,基于Cu(II)-EDTA解络动力学、自由基鉴定、中间产物解析、可视化表征等手段解析了该电化学体系中络合态重金属的破络转化途径、自由基生成路径与重金属资源回收机制。同时,实际络合态重金属废水处理与金属资源回收结果体现了该电化学策略的应用前景。

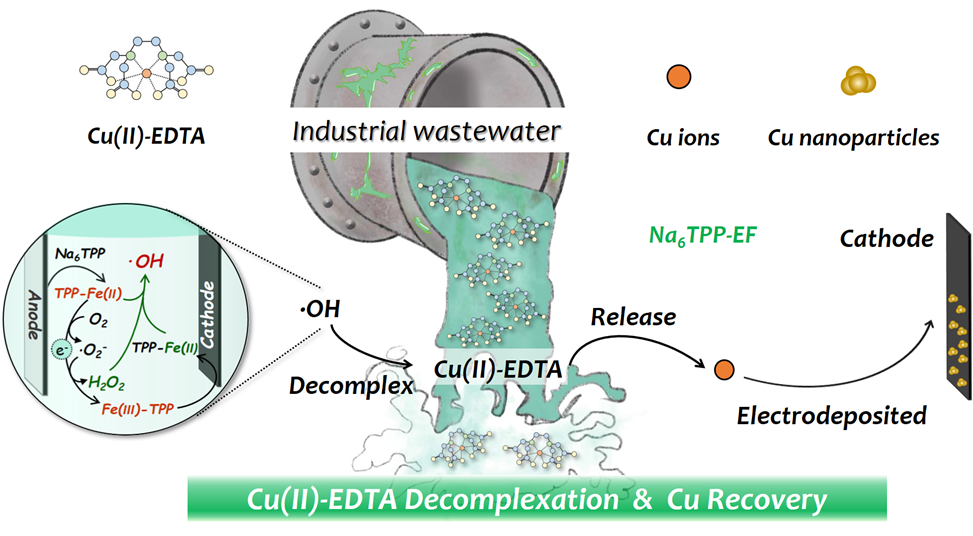

重金属离子易与废水中共存的有机配体形成稳定络合物,给公众健康与生态环境带来严重威胁,但它们也是有价值的金属资源。为实现可持续发展目标,络合态重金属废水处理应同时满足金属破络与金属回收资源化。该研究利用铁阳极、碳布阴极与四聚磷酸钠(Na6TPP)电解质构建中性电芬顿体系(Na6TPP-EF),通过产生Fe(II)-TPP配合物诱导分子氧连续单电子活化,生成的羟基自由基(•OH)可在8 h内解络99.9% Cu(II)-EDTA,同时释放的Cu(II)离子以铜纳米颗粒的形式原位沉积在碳布阴极上。并且,回收的铜纳米颗粒纯度超过95%,金属铜回收能量效率高达2.45 g kWh-1。更重要的是,将该电化学策略应用于实际络合态重金属处理,可同时去除废水中的Cu、Ni和Cr络合物。

由采矿、电镀、冶金、电池工业排放的重金属离子无法生物降解,易在生物体内累积,通过完整的食物链对人类健康造成永久性伤害。更严重的是,在工业废水中,重金属会与共存的有机配体形成稳定的金属-有机配合物。传统的吸附、沉淀法无法使金属-有机配体键断裂,更无法将破络释放的重金属离子回收资源化。因此,为实现可持续发展,亟需开发络合态重金属废水处理新方法,同时实现金属-有机配体解络与金属回收资源化。基于此需求,该研究构建了四聚磷酸钠电芬顿体系,详细探讨了反应过程中络合态重金属破络转化路径与金属资源回收机制。

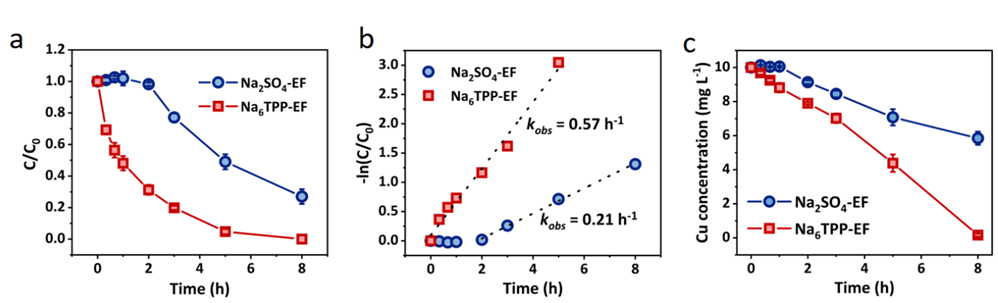

Cu(II)-EDTA解络性能

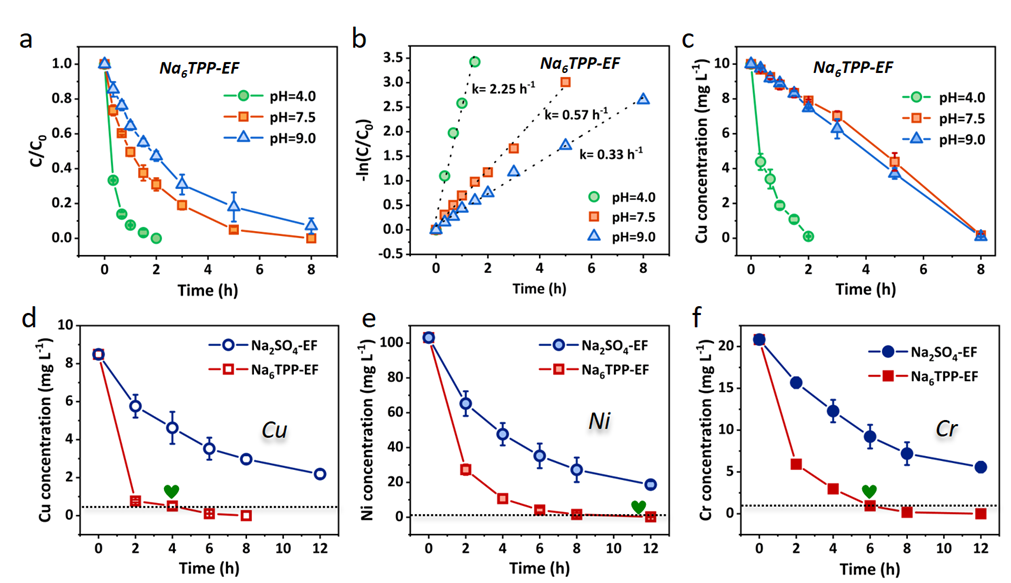

Figure 1. Cu(II)-EDTA decomplexation. (a) Time profiles of Cu(II)-EDTA decomplexation, and (b) plots of -ln(C/C0) versus time for Cu(II)-EDTA decomplexation in EF processes. (c) Time profiles of residual Cu concentrations in EF processes. The initial concentrations of Cu(II)-EDTA , Na6TPP, and Na2SO4 were 10 mg L-1, 1 mmol L-1, and 1 mmol L-1, respectively. The initial pH value was 7.5. The constant current was set as 0.6 mA.

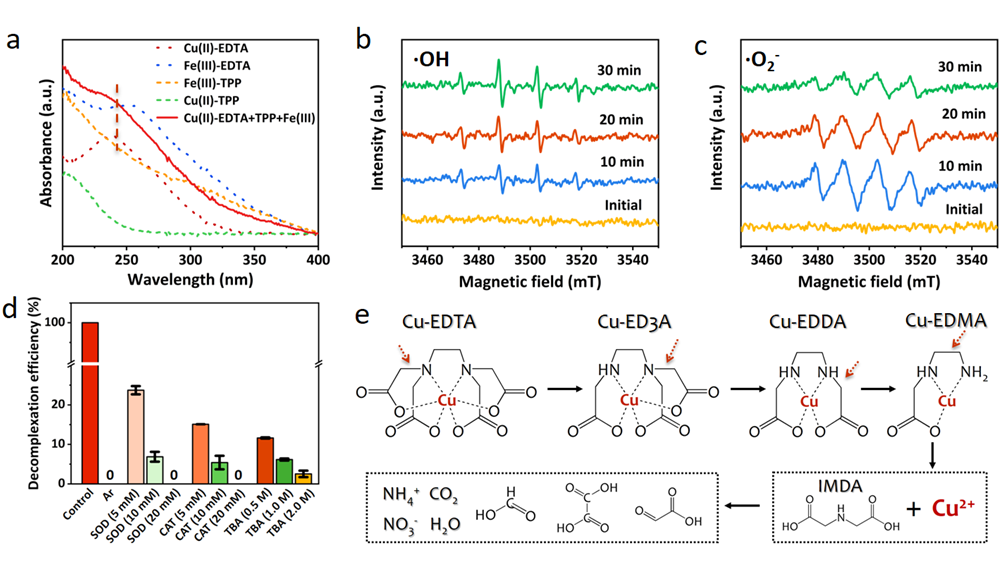

自由基鉴定与Cu(II)-EDTA破络转化路径探究

Figure 2. (a) UV-vis spectra of metal-ligand complexes. The EPR spectra of (b) DMPO-•OH, and (c) DMPO-•O2- in the Na6TPP-EF process. (d) Cu(II)-EDTA decomplexation efficiencies by Na6TPP-EF process with the addition of scavengers. (e) Proposed illustration of Cu(II)-EDTA decomplexation pathway in the Na6TPP-EF process.

电子自旋共振光谱(ESR)与自由基猝灭实验证明,Na6TPP-EF诱导连续单电子分子氧活化路径(O2 → •O2−→ H2O2 → •OH)产生•OH,进攻金属-有机配体键,遵循自由基破络机制。与Na6TPP-EF不同的是,Na2SO4-EF主要通过Fe(III)置换破络。

铜纳米颗粒回收

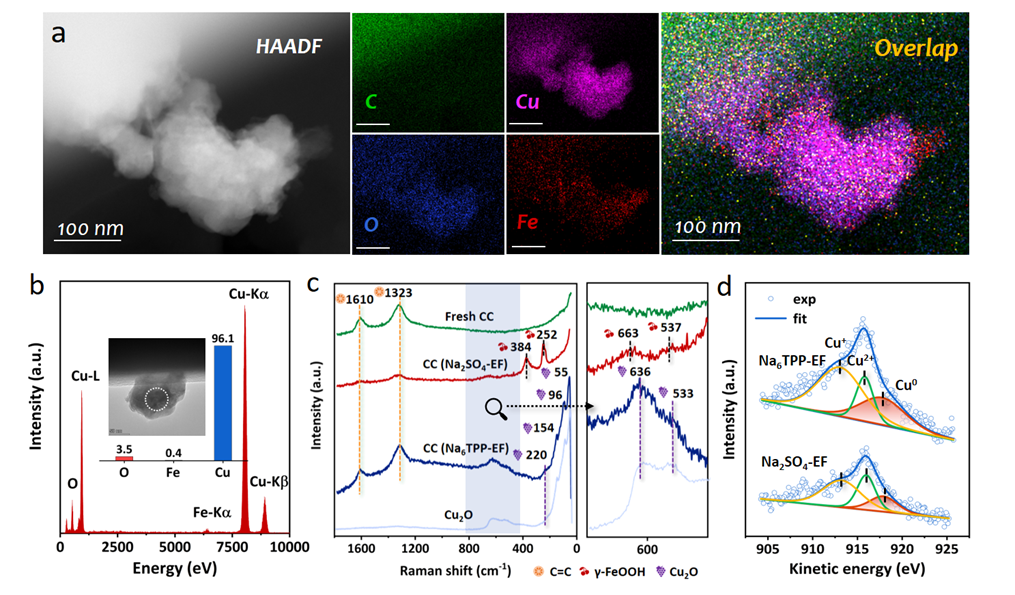

Figure 3. Recovery of Cu nanoparticles. (a) The HAADF image and elemental mapping images, (b) the TEM image, and EDS analysis of Cu nanoparticles formed on the cathode of the Na6TPP-EF process. (c) The Raman spectra of carbon cloth cathodes after EF processes. (d) The Cu-LMM Auger spectra of the reacted carbon cloth cathode.

透射电子显微镜-能谱分析(TEM-EDS)、Raman光谱、Cu-LMM俄歇谱证明,Na6TPP-EF破络释放的铜离子电泳沉积至阴极碳布,并被原位还原为铜纳米颗粒(Cu2+/Cu+/Cu0)。但在Na2SO4-EF体系中,破络的铜离子主要与铁氧化物共沉淀形成铜/铁氧化物复合物。

Figure 4. The pH effects and practical application for real metal-complexes wastewater. (a) Time profiles of Cu(II)-EDTA decomplexation, (b) plots of -ln(C/C0) versus time for Cu(II)-EDTA decomplexation, and (c) time profiles of Cu removal over Na6TPP-EF process under different pH values. Time profiles of (d) Cu removal, (e) Ni removal, and (f) Cr removal with EF processes. Dashed lines represent the emission limits of heavy metals, and the green heart-shaped symbols stand for the points that reach the emission standard.

实验证实,Na6TPP-EF的pH适用范围广,应用于实际络合态重金属废水处理,可将废水中Cu、Ni、Cr络合物同时去除,处理后三种重金属浓度均符合我国电镀废水重金属排放标准(GB 21900-2008)。

张礼知 教授长江学者特聘教授,国家杰出青年科学基金获得者,科技部中青年科技创新领军人才,中组部万人计划科技领军人才。现任华中师范大学化学学院教授、上海交通大学特聘教授、博士生导师。主要研究领域为污染控制化学、光催化、环境催化材料设计合成。已获授权专利30余项。在Chem、Nature Communications、Journal of the American Chemical Society、Angewandte Chemie International Edition、Advanced Materials、Environmental Science & Technology等学术期刊发表论文290多篇,其中27篇入选ESI高被引论文。截至2022年6月论文已被引用大于36000次,H因子108。2008年获得湖北省自然科学二等奖(第一完成人),2011年获湖北省青年科技奖,并入选湖北省自主创新“双百计划”,2012年入选湖北省高端人才引领培养计划和湖北省高层次人才工程,2014年起连续入选Elsevier发布“化学领域中国高被引学者榜单”,2015年获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学二等奖(第一完成人),2018年起连续入选Clarivate(Web of Science)交叉领域全球高被引科学家榜单,2019年获湖北省自然科学一等奖(第一完成人)。

艾智慧 教授主要研究领域为环境化学、环境材料设计合成、污染控制技术。在铁环境化学、高级氧化技术和污染控制领域有多年科研经验;主持基金委区域创新联合基金项目及科技部重点研发项目课题,主持多项结题和在研的国家自然科学基金面上项目;作为第二完成人分别荣获2015年度教育部自然科学二等奖和2019年度湖北省自然科学一等奖;2018年进入英国皇家化学会“Top1%高被引中国作者”(环境工程类)榜单,2019年入选 Elsevier 发布环境科学领域中国高被引学者榜单,2020-2021年入选Elsevier发布化学领域中国高被引学者榜单。获授权发明专利十余项;发表论文110多篇。

李美琪 博士研究生现就读于华中师范大学,主要研究方向为污染控制化学。以第一作者身份在Angewandte Chemie International Edition、Environmental Science & Technology和Applied Catalysis B: Environmental上发表研究论文各一篇。

课题组网站:http://www.irongroup.cn/